磁增量编码器:工业精密控制的“隐形冠军”

在工业4.0的浪潮中,自动化设备对位置、速度的感知精度要求已突破微米级。当传统光学编码器因油污、粉尘或电磁干扰频繁失效时,磁增量编码器正以“抗干扰、高可靠、长寿命”的硬核实力,成为高端装备制造领域的核心传感器。

非接触式测量:突破环境桎梏

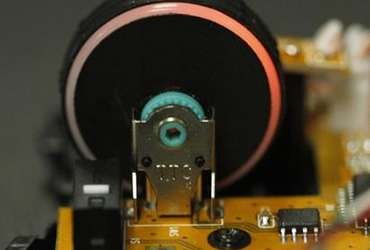

磁增量编码器的核心在于其非接触式磁场感应技术。通过在旋转轴上安装永磁体,配合霍尔效应或磁阻传感器阵列,设备可实时捕捉磁场强度变化,并将其转化为高精度脉冲信号。这一设计彻底规避了传统接触式编码器的机械磨损问题,更关键的是,磁场信号不受油污、水汽、粉尘等环境因素干扰。例如,在汽车焊装车间的强电磁干扰环境中,磁增量编码器仍能稳定输出±0.01°的角位移精度;在食品包装机械的潮湿环境下,其IP67防护等级可确保十年无故障运行。

动态补偿算法:破解温度漂移难题

温度变化是精密测量的“隐形杀手”。当环境温度波动±50℃时,传统编码器因材料热胀冷缩会产生0.1°以上的测量误差。磁增量编码器通过内置的温度补偿算法,实时修正磁场强度与温度的线性关系,配合低热膨胀系数的钐钴永磁体,将温度漂移控制在±0.005°/℃以内。某新能源汽车电机测试平台实测数据显示,搭载磁增量编码器后,电机效率测算误差从2.3%降至0.5%,直接推动能效等级提升一级。

双冗余设计:守护生命线安全

在轨道交通、航空航天等安全关键领域,编码器故障可能引发灾难性后果。磁增量编码器采用双通道冗余架构:主通道提供纳秒级响应的脉冲信号,备用通道实时监测主通道输出,当检测到异常时自动切换至独立供电的备用系统。某高铁牵引系统应用案例显示,该设计使编码器平均无故障时间(MTBF)突破50万小时,较单通道产品提升10倍。

智能诊断系统:从“被动维修”到“主动预防”

新一代磁增量编码器集成自诊断芯片,可实时监测磁场均匀性、传感器灵敏度等12项关键参数。当检测到磁体退磁或传感器偏移时,系统通过CAN总线向控制中心发送预警代码,指导运维人员提前更换部件。某半导体封装设备厂商反馈,该功能使设备意外停机时间减少73%,年维护成本降低42万元。

从数控机床的主轴定位到工业机器人的关节控制,从风电变桨系统的角度反馈到医疗CT机的扫描定位,磁增量编码器正以“隐形冠军”的姿态,支撑着现代工业的精密运转。当制造业向“黑灯工厂”迈进时,这类抗干扰、高可靠、智能化的核心传感器,已成为中国高端装备突破“卡脖子”技术的关键一环。选择磁增量编码器,不仅是选择一种测量工具,更是为设备注入一颗“智慧心脏”。