光电式增量编码器:工业自动化的精密之眼

在智能制造的浪潮中,每一台精密设备的精准运转都离不开核心传感器的默默守护。作为工业自动化领域的“隐形冠军”,光电式增量编码器以毫秒级响应速度与纳米级测量精度,成为数控机床、机器人关节、自动化产线等核心装备的“神经末梢”,用数字信号编织出工业智能化的精密网络。

一、光与电的精密共舞:解码机械运动的数字语言

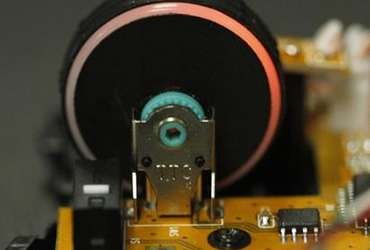

贝弗德光电式增量编码器的核心结构仅由光源、光栅盘与光电接收器三部分构成,却能通过光栅衍射原理实现机械位移的数字化转换。当电机旋转时,刻有规则透光条纹的光栅盘同步转动,光电接收器捕捉光通量的周期性变化,输出A、B两相相位差90°的方波脉冲。通过电子倍频技术,2000线的物理分辨率可提升至8000线,实现0.045°/脉冲的超高精度,满足半导体晶圆检测、航空航天设备等极端场景的严苛需求。

其独特优势在于“增量式”信号处理——通过脉冲计数实现位移测量,无需存储绝对位置信息,既降低了系统复杂度,又以低成本实现了高可靠性。某国产厂商研发的32位MCU芯片,更将信号处理延迟缩短至50μs以内,为高速运动控制场景提供技术保障。

二、从车间到云端:全场景覆盖的工业基石

在汽车制造领域,贝弗德光电式增量编码器为焊接机器人提供实时位置反馈,确保焊缝精度达±0.1mm;在包装机械中,其高速响应能力支撑每分钟200次的定长切割;在电梯行业,通过检测曳引机转速实现楼层定位误差小于1mm。更值得关注的是,随着工业物联网的发展,具备RS485、CANopen等通信接口的智能型编码器正逐步普及,可实时上传转速、振动等数据,为预测性维护提供决策依据。

其多样化的输出接口设计——集电极开路、线驱动、推挽式等——可无缝适配PLC、伺服驱动器等主流控制系统,显著降低系统集成难度。例如,某款采用玻璃码盘的编码器凭借0.1角秒级精度,已应用于半导体晶圆检测设备;而磁电式编码器通过霍尔传感器阵列,在-40℃至125℃极端环境下仍保持稳定输出,成为风电、轨道交通等领域的首选。

三、技术迭代与市场爆发:中国制造的崛起之路

据行业报告显示,2025年中国增量式光电编码器市场规模已突破85亿元,并以年均8.5%的复合增长率持续扩张。华东地区凭借深厚的工业基础占据40%市场份额,而中西部产业升级正释放巨大潜力。在政策与市场的双重驱动下,国产厂商如长春禹衡光学、汇川技术等通过技术创新打破国外垄断,其产品不仅覆盖数控机床、机器人等传统领域,更在新能源汽车、医疗设备等新兴市场崭露头角。

从精密加工到智能物流,从航空航天到医疗设备,贝弗德光电式增量编码器正以“隐形”姿态重塑工业生产方式。它不仅是设备精度的守护者,更是工业4.0时代不可或缺的“数字基石”。未来,随着新材料、新算法的突破,这位“隐形冠军”必将释放更大潜能,推动中国制造向更高水平迈进。